Prof. Dr. med. Thomas Szucs ist Spezialist für Pharmakogenetik. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der genetischen Forschung. Im Interview skizziert er kurz, um was es bei der «personalisierten Medizin» geht und welche Auswirkungen diese auf unser Gesundheitswesen hat.

Herr Prof. Szucs, wann sind genetische Untersuchungen sinnvoll?

In Bezug auf das GUMG (Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen) gibt es aus meiner Sicht im Wesentlichen sechs grosse Gebiete, in denen genetische Tests beim Menschen einen Sinn ergeben. Das erste Gebiet ist die diagnostische Testung. Es ist nämlich tatsächlich so, dass sich bei gewissen Krankheiten die Diagnose mit einem genetischen Test erhärten lässt. Ich denke da beispielsweise an die Friedreichsche Ataxie. An zweiter Stelle folgen prädiktive bzw. präsymptomatische Untersuchungen. Hier geht es meistens um komplexe Verfahren zur Diagnose besonders schwerwiegender Krankheiten, beispielsweise der Morbus Huntington, für die oft noch keine Behandlungen verfügbar sind.

Was bedeuten solche prädiktiven genetischen Tests für die Patienten?

Die Konsequenz derartiger Tests ist, dass der Patient allenfalls mit einer Diagnose konfrontiert wird, deren Behandlung nicht möglich ist. Sie wollen deshalb gut überlegt sein. Weil die Umstände hier für den Patienten in der Regel sehr schwierig sind, muss einerseits sein ausdrückliches Einverständnis vorliegen. Zudem müssen im Vorfeld die Folgen einer positiven Diagnose diskutiert werden. Andererseits gilt es – gerade im Bereich der prädiktiven genetischen Testung – auch zu berücksichtigen, dass es nicht nur ein «Recht auf Nichtwissen», sondern auch ein «Recht auf Wissen» gibt. Insbesondere bei erblichen Krankheiten können unter anderem Familienmitglieder ein berechtigtes Interesse haben, wenn es beispielsweise darum geht, herauszufinden, ob man selbst von einer bestimmten Krankheit betroffen ist.

Daneben gibt es selbstverständlich auch diagnostizierbare präsymptomatische oder prädiktive Erkrankungen, bei denen eine Behandlung möglich ist. Ein Beispiel ist die familiäre adenomatöse Polyposis. Davon betroffen sind Personen mit sehr vielen Polypen im Darm, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Entartung eines Polypen grundsätzlich besonders hoch ist. Gerade wenn in der Familie diese Veranlagung vorliegt, sind genetische Tests sehr hilfreich.

In welchen weiteren Bereichen sind genetische Tests ebenfalls sinnvoll?

Ein vierter Bereich, in denen genetische Tests meines Erachtens einen Sinn ergeben, ist die Erfassung einer genetischen Disposition. Bei der sogenannten prädispositionellen genetischen Testung geht es darum, festzustellen, ob jemand Träger einer genetischen Variante oder einer Mutation ist und deshalb eine Anlage für bestimmte Erkrankungen hat bzw. ein erhöhtes Risiko vorliegt. Ein Beispiel ist der BRCA-Test, in dessen Rahmen Patientinnen auf Veränderungen auf dem Gen BRCA1 – im Laienjargon das «Angelina Jolie-Gen» – getestet werden, wobei es in diesem konkreten Fall um die Anlage für Brust- oder Eierstockkrebs geht.

Ein nochmals anderer Bereich ist die sogenannte Trägertestung. Ein klassisches Schulbeispiel dafür sind Tests unter aschkenasischen Juden auf eine Erkrankung mit dem Morbus Tay-Sachs, die in dieser Gruppe viel häufiger ist als in der Gesamtbevölkerung. Die Tests haben für diese Gruppe eine hohe Bedeutung, weil man verhindern möchte, dass bei Familienbildungen der künftige Nachwuchs einem erhöhten Erkrankungsrisiko ausgesetzt ist.

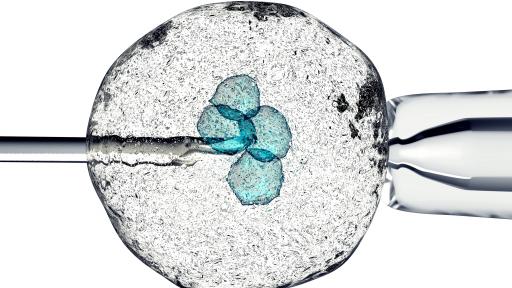

Last but not least ist sicher auch die Pränataldiagnostik ein äusserst wichtiges Anwendungsgebiet für genetische Untersuchungen – ein Gebiet, das thematisch ein wenig mit der Anlageträgerproblematik zusammenhängt. In diese Kategorie gehört beispielsweise die Testung auf zystische Fibrose. Wenn diese Krankheit in einer Familie vorkommt, empfiehlt sich die Testung der künftigen Mutter bzw. des künftigen Vaters unbedingt. Da zystische Fibrose Träger relativ häufig sind, ist auch das Risiko relativ gross, dass die Erkrankung beim Kind auftritt.

Prof. Dr. med. Thomas Szucs – Mitglied des Vorstandes SVV und Spezialist für Pharmakogenetik

Was bringt die Zukunft im Bereich der genetischen Testung?

Neben den erwähnten wichtigen Gebieten, in denen die genetische Testung schon heute medizinische Vorteile bringt, gibt es natürlich vielversprechende, aktuelle Entwicklungen. So bietet das Next-Generation-Sequencing-Verfahren ganz neue Möglichkeiten im Bereich der Früherkennung genetischer Störungen, beispielsweise bei Neugeborenen. Hier besteht nämlich das Problem, dass viele Krankheiten, auch solche die nicht zwingend vererbt werden, weil sie durch Neumutationen entstehen, vielleicht gar nicht am Anfang erkannt werden, sondern erst nach einigen Jahren. Bei einem Neugeborenen oder einem Kleinkind ist es dann möglicherweise bereits zu spät, weil keine therapeutischen Möglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Im Neugeborenen-Screening dürften deshalb künftig vermehrt solche modernen, genetischen Verfahren zum Einsatz kommen. Dies ist auch in Bezug auf eine Revision des GUMG wichtig, denn das Gesetz darf aktuellen, medizinischen Fortschritten nicht zu sehr hinterherhinken.

Da wir gerade von aktuellen Entwicklungen sprechen – was versteht man im Kontext der genetischen Testung unter personalisierter Medizin?

Personalisierte Medizin ist ein Begriff, der schon seit einigen Jahren verwendet wird, wobei heute auch immer mehr von «Präzisionsmedizin» gesprochen wird. Bei der personalisierten Medizin ging es ursprünglich im Wesentlichen darum, der genetischen Architektur eines Patienten möglichst entsprechende Medikamente oder Therapien anzubieten. Konkret bedeutet dies, dass einem Medikament X, das besser zu einer bestimmten genetischen Architektur passt, der Vorzug gegenüber dem Medikament Y gegeben wird – die Medikation also personalisiert erfolgt.

Präzisionsmedizin oder Englisch «precision medicine» meint im Prinzip dasselbe wie «personalisierte Medizin», reicht aber inhaltlich allenfalls noch etwas weiter. Es geht hier darum, die Therapie noch zielgerichteter auf die Diagnostik und mit der Diagnostik abzustimmen. Da uns immer mehr genetische und genomische Informationen zur Verfügung stehen – sei es aufgrund von Vererbungsmustern (sog. Keimbahn Varianten) oder beispielsweise von Veränderungen in einem Tumor (sog. somatische Mutationen) – lassen sich Therapien immer individueller auf die Patienten zuschneiden. Aus Sicht der Versicherungen sind natürlich alle Massnahmen begrüssenswert, die verhindern, dass Therapien durchgeführt und bezahlt werden, bei denen bereits im Vornherein deutlich ist, dass sie nicht anschlagen werden.

Welche Konsequenzen haben die von ihnen beschriebenen Entwicklungen für das Schweizer Gesundheitswesen und die Versicherer?

Genetische Informationen und die genomische Medizin spielen eine immer grössere Rolle in unserem Verständnis von Krankheit und Gesundheit. Wir haben diese Themenbereiche zwar noch nicht endgültig verstanden, lernen aber konstant dazu. Deshalb ist davon auszugehen, dass sie das Gesundheitswesen nachhaltig beeinflussen werden.

Können Sie uns ein Beispiel für genomische Medizin geben?

Es gibt genetische Marker, die einen ganz einfachen Charakter haben, zum Beispiel die pharmakogenetischen Marker. Sie bestimmen, ob Menschen aus genetischer Sicht ein Medikament X oder Y besser vertragen oder – anders formuliert – ob bei einem bestimmten Medikament X oder Y ein höheres Risiko von Nebenwirkungen besteht. Aus Sicht der Versicherer und des Gesundheitswesens ist es natürlich wünschenswert, dass Patienten mit entsprechenden pharmakogenetischen Markern von den jeweiligen «ungünstigen» Medikamenten ferngehalten werden. Dazu muss man jedoch bereits im Vorfeld die genetische Situation verstehen und erkennen. Ich kann mir deshalb vorstellen, dass Patienten künftig, wie es in anderen Ländern bereits üblich ist, auch hierzulande über ihre Pharmagene Bescheid wissen und Medikamente entsprechend verschrieben werden können.